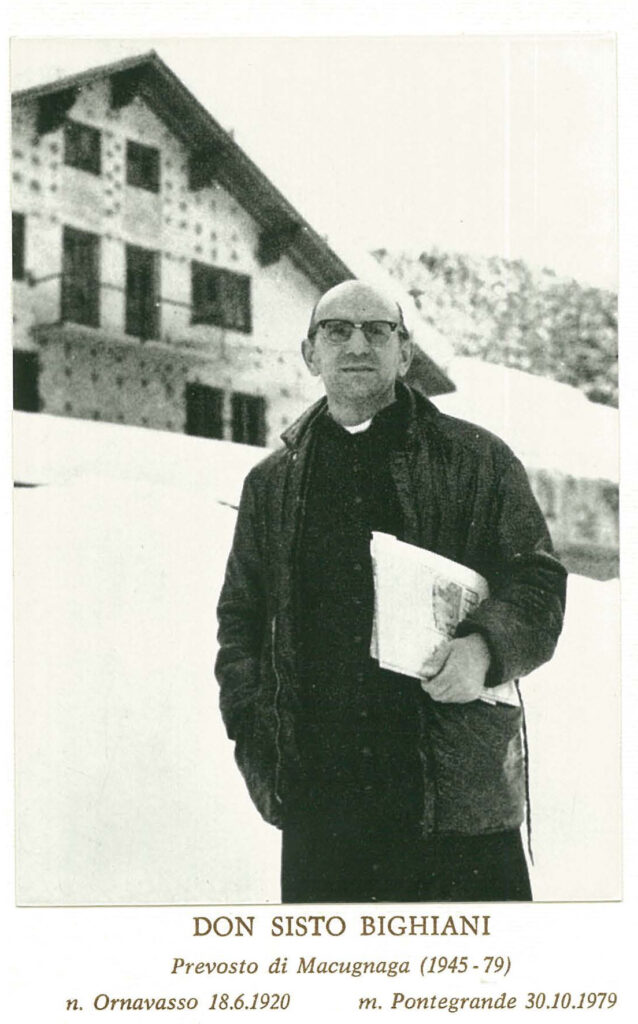

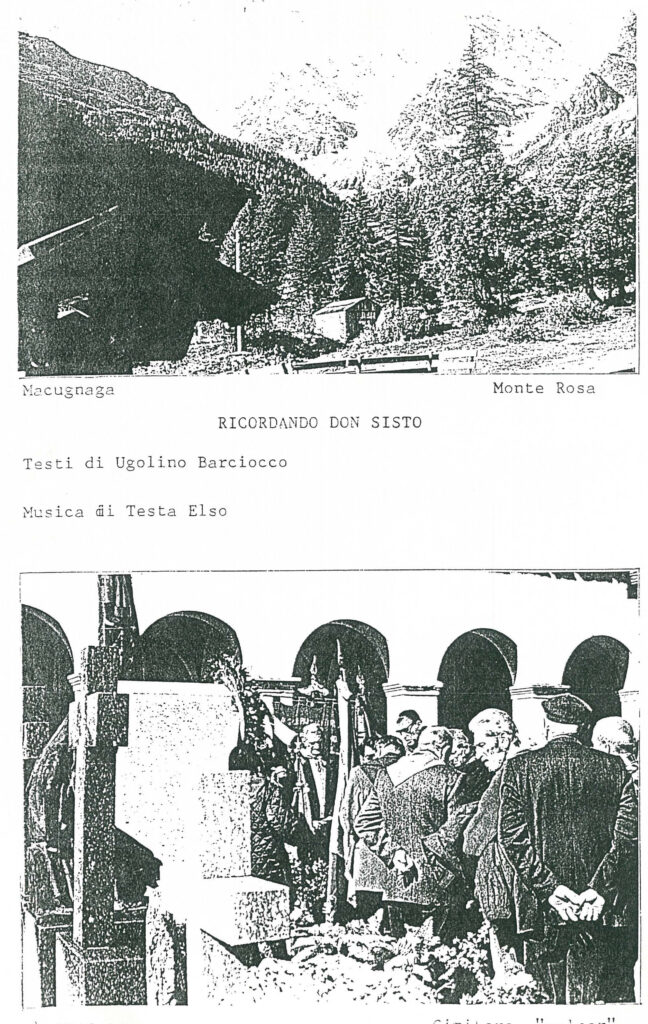

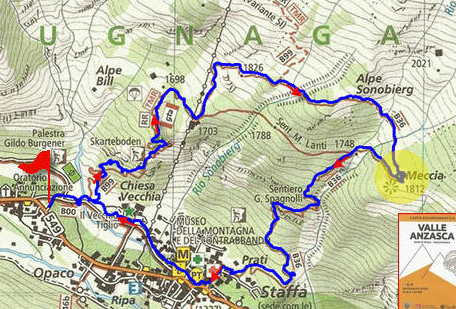

Quando sali per l’Alpe Meccia, porta un bel fiore.. Anpi Porta Genova ha collocato una targa anche a Macugnaga (VB), luogo dove De Grada, presidente della Sezione, andava talvolta in vacanza. La targa ricorda il famoso partigiano Don Sisto Bighiani di Macugnaga – prete, alpinista, educatore e partigiano di primissimo piano a livello nazionale – e l’eccidio di 10 partigiani all’Alpe Meccia avvenuto il 10 ottobre 1944. E’ collocata all’imbocco del sentiero verso la Meccia (1807 m) e vi è scritto:

“Ai partigiani dell’Alpe Meccia, caduti per un futuro di pace, speranza e rinascita” 22/10/1944

“In ginocchio per pregare, in piedi per lottare”, Don Sisto Bighiani.

I MARTIRI DELL’ALPE MECCIA E DELL’ALPE COLLA – LA CADUTA DELLA REPUBBLICA PARTIGIANA DELL’OSSOLA

Nell’Ottobre 1944 la Repubblica Partigiana dell’Ossola, nata da un mese sta per cedere alle numerose truppe nazifasciste che lentamente risalgono la valle, da Gravellona e da Mergozzo, incontrando resistenza sempre più sporadica.

Il giorno 14 una colonna preme su Piedimulera per aprirsi la strada verso la Valle Anzasca e verso Pallanzeno-Villa; un pezzo di artiglieria al Villaggio “Rumianca” protegge le pattuglie di punta, che verso Fomarco si fanno scudo delle vacche al pascolo per avanzare in ordine sparso per i prati. Ad attendere i fascisti c’è un distaccamento garibaldino con due automatiche alla “Cappella della Pace”, su a picco sopra Piedimulera; gli uomini sono comandati da un giovane capo plotone, Libero Solfrini di Villa che lascia giungere a tiro le punte di sicurezza avversarie, e quando sono quasi al vecchio ponte sull’Anza ordina il fuoco. Il mitragliere Agostino Pasolini, un partigiano ventiquattrenne di Domo, sventaglia e manda a gambe all’aria parecchi invasori, gli altri si disperdono, ma da Rumianca entrano in azione i cannoni e i mortai: i primi colpi si interrano nei campi vangati di fresco senza esplodere, un proiettile fora della Cappella della Pace e va oltre; ma il tiro si aggiusta, una vacca che pascolava in un magro campicello salta in aria sventrata, e un altro colpo uccide Pasolini e ferisce ad una gamba Solfrini, che ricorda; “Pasolini prende una scheggia nella testa e rimane lì secco riverso su di me; dal colpo gli esce fuori mezzo cervello che si impasta sul mio pantalone”. Il gruppetto si ritira alla chiesa di Cimamulera dove viene rilevato dal comandante della formazione, “Moro” (Domenico Pizzi) che carica il ferito e gli altri su una macchina e prende la strada per Macugnaga. Intanto la colonna nazifascista entra in Valle Anzasca e due giorni dopo è attestata oltre il Morghen. Il 17, di buon’ora, due grosse pattuglie prendono per la montagna, salendo da Cepporelli e da Pestarena, e dopo qualche ora di marcia si congiungono alla Colla, un alpeggio a duemila metri di altezza sopra Ceppo. E’ il primo pomeriggio quando avvistano nelle casere dell’alpe un gruppetto dì partigiani; sono garibaldini in prevalenza lodigiani, e rifugiati alla Colla, abbastanza lontani dai paesi, devono sentirsi sicuri; tra essi una coppia di coniugi: Anna Picari, moglie del partigiano Giudici, pochi giorni prima, saputo che l’Ossola era libera, era venuta a trovare il marito; sorpresa dalla ritirata partigiana, ha seguito il gruppo fino alla Colla; se le cose si metteranno male, salendo al passo Mondelli si può riparare in Svizzera.

LA FUGA VERSO LA SVIZZERA E LA SPOSA MORTA DELL’ALPE COLLA

Ma alcune raffiche di mitraglia rompono la quiete della montagna; i rastrellatori fascisti sono arrivati; i due pattuglioni si sono congiunti e hanno aperto il fuoco contro le baite e contro i partigiani che si disperdono come possono.

L’Anna Picari viene uccisa dalle prime raffiche; con lei cade un altro garibaldino lodigiano, Pierino Domenico Rebughini. Il certificato di morte redatto dall’allora ufficiale di stato civile di Ceppomorelli, Garbagni, parla di “morte violenta” per numerose ferite da arma da fuoco a seguito di combattimento con truppe italo-tedesche. E’ la formula che tutti useranno in quei giorni, evidentemente imposta dalle autorità di occupazione. L’ora della morte vien fatta risalire dall’ufficiale sanitario dott. Fabbri alle 15,30 del 17 ottobre. (Per il Rebughini, una successiva sentenza del Tribunale di Verbania del 20 marzo ’47, redatta forse dopo aver sentito i testimoni del fatto, sposta il decesso al giorno 18).

Il giorno dopo la sparatoria, da Ceppo sale alla Colla una squadra di alpigiani che recuperano i cadaveri della Picari e del Rebughini e li sotterrano nel cimitero del paese. Tra gli uomini che presero parte alla corvè Enrico Pizzi, il messo comunale ricorda che vennero trovati anche tre partigiani feriti, subito medicati sommariamente e nascosti in località più’ sicure; le due baite erano state bruciate dai tedeschi. Pochi giorni dopo il rastrellamento alla Colla, la stessa colonna nazifascista, arrivata a Macugnaga, dopo una puntata esplorativa sale all’alpe Meccia, un’ora di marcia dal paese, a 1800 metri di quota; anche queste località, come la Colla, si trova sul versante sinistro della Valle, verso i passi che conducono in Svizzera, e anche qui si era rifugiato un gruppo numeroso di garibaldini, sempre della formazione del comandante “Moro”. Parecchi erano già saliti verso il passo del Monte Moro, per passare in Svizzera; qualcuno zoppicando e appoggiandosi ai compagni, come Solfrini con la sua gamba ferita, e bivaccando nella neve una notte sotto le rocce terminali del valico. Ma non tutti se l’erano sentita di fare quella salita ed erano rimasti alla Meccia; altri arrivati fin sul Passo avevano preferito discendere. Fra quelli che eran passati di là, il giovane partigiano diciottenne Sergio Magnaghi di Piedimulera; tra quelli che erano tornati indietro, i suoi due fratelli Luigi di 23 anni e Bruno di 24. Quest’ultimo, sposato da poco, aveva con sé la moglie Giuseppina Fregonara, che era in attesa del primo figlio, e anche per le condizioni della moglie in avanzata gravidanza era ridisceso a valle.

ALL’ALPE MECCIA TRE FRATELLI E UNA DONNA CHE ASPETTAVA UN BIMBO

I Magnaghi erano tutti e tre nella “Garibaldi”; i primi due, appartenenti a classi chiamate dalla repubblica di Salò, avevano preferito combattere per la libertà; l’ultimo, Sergio, come fratello di due renitenti, poteva venir imprigionato da un momento all’altro, e aveva seguito i fratelli. Erano tutti lì alla Meccia, partigiani di diverse regioni; avevano acceso il fuoco nelle cascine e il fumo usciva pigramente dai camini, quando improvvisamente le mitragliatrici hanno aperto il fuoco; un forte drappello tedesco, accompagnato da uno del posto di cui si fa nome e cognome, era arrivato alla Meccia, aveva piazzato le automatiche, e ora prendeva di mira le porte delle baite per obbligare i partigiani ad uscire. Qualcuno venne colpito; altri riuscirono a mettersi in salvo. Nella cascina dove era rifugiato il comandante Moro la porta stava per crollare sotto le pallottole di mitragliatrice; i partigiani schiodarono le assi del pavimento e si calcarono nella stalla sottostante, e fecero per buttarsi fuori. Moro stava per tentare la sortita, quando un suo partigiano, il domese ventiquattrenne Amabile Ceccon, lo trattenne e gli passò avanti; come uscì cadde colpito. Moro e il garibaldino Scognamiglio riuscirono a buttarsi per un vallone e stettero fermi in un canalino, nascosti da un masso, senza potere andare né avanti né indietro. Da lì i due vedevano giù in fondovalle l’andirivieni dei soldati, e intanto impugnate le pistole avevano deciso di darsi la morte l’un con l’altro piuttosto che cadere vivi in mano ai nazisti. Verso sera tutto era tornato calmo, e riuscirono a mettersi in salvo.

L’ECCIDIO DELLA MECCIA

Nella seconda baita, la più grossa, era il gruppo più numeroso dei garibaldini; anche lì, qualcuno tentò di buttarsi fuori e venne colpito, i più rimasero dentro; uscire voleva dire farsi mitragliare. Quando i tedeschi giudicarono che poteva bastare, fecero partire un razzo e cessarono il fuoco; mandarono avanti gli uomini con bombe a mano e fucili e avvicinatisi alle baite fecero uscire i partigiani pungendoli con le baionette; e come uscivano, li finivano. Una donna di Piedimulera, Caterina Pirazzi che, benché ferita era riuscita a uscire dalle baite con qualche altro e si era nascosta nel bosco, vide tutta la scena; vennero uccisi: Teodoro Picchetti di 27 anni, Mario Lana di 24, Mario Bassi di 30, tutti di Piedimulera, Anselmo Scomazzon di Fontaniva di 22 anni, Benito Andreoli di Crevola di anni 18, Angelo Falsone di 24 anni, di Campobello di Licata. Morirono anche i due fratelli di Piedimulera, Luigi e Bruno Magnaghi, e la giovane sposa di quest’ultimo, Giuseppina, col suo bambino in grembo. Altra donna che era nel gruppo, ricorda il comandante Moro, venne catturata dai tedeschi, violentata, picchiata, e poi lasciata andare perchè raccontasse a tutti la potenza dei soldati del Terzo Reich. L’ora della morte dei Caduti della Meccia, negli atti del Comune di Macugnaga, sottoscritti dall’ufficiale di stato civile Bosio Bertoglio, “per incarico dell’autorità’ governativa”, e’ fissata alle 11 del 22 ottobre

IL TRASPORTO IN PAESE DEI CADAVERI LEGATI COME CAPRETTI

Il giorno dopo i tedeschi allestirono la solita corvè per prelevare i cadaveri; rastrellarono casa per casa a Macugnaga gli uomini sufficienti, li portarono alla Meccia, e quando furono su, se ne fecero scudo, puntandogli un fucile alla schiena e perlustrarono cosi passo, passo, i d’intorni dell’alpe per vedere che non ci fossero partigiani; poi gli fecero prendere i morti. Uno degli alpigiani di Macugnaga che faceva parte della macabra comitiva, Aurelio Jachetti, ricorda che la donna, la Fregonara, giaceva colpita in più parti proprio sul mucchio del letame davanti alla baita, e si vedeva che era in avanzata gravidanza. I tedeschi per fare più presto pretendevano di calare a valle i morti col filo a sbalzo che serve ai montanari per mandar giù in paese per gravità il fieno; ma gli uomini si ribellarono. In mancanza di barelle presero delle pertiche, legarono i poveri morti come capretti, per le mani e per i piedi, e li portarono giù. (Secondo gli atti del Comune di Macugnaga, i cadaveri di Ceccon e Falsone, vennero trovati solo l’anno dopo, a guerra finita, in un fosso “con numerose ferite d’arma da fuoco alla testa”). All’ingresso del paese i cadaveri vennero fatti allineare per terra, i portatori congedati, e nessuno poteva avvicinarsi. Solo verso sera il prete poté venire per una frettolosa benedizione, e poi su un unico carretto furono trascinati al cimitero ove vennero inumati.

Da “Risveglio Ossolano”, ottobre 1969, di Paolo Bologna

I FUNERALI

Pochi giorni dopo la fine del conflitto, le salme martoriate dei Martiri della Meccia venivano riesumate dal Cimitero di Macugnaga e trasportate a Piedimulera ove potevano avere finalmente la degna sepoltura nel nostro Camposanto. Era il primo maggio 1945. Un’immensa folla convenuta da tutte le parti assisteva alle esequie fra la più’ viva commozione. Partigiani di tutte le formazioni trasportarono a spalla le rozze bare che una dopo l’altra sfilarono davanti a migliaia di persone, nessuna delle quali cercava di frenare o nascondere le lacrime. Al cimitero le cinque salme venivano poste una accanto all’altra disposte a raggerà, mentre al grande generale dolore si aggiungeva l’ultimo saluto dei compagni di lotta con l’onore delle armi.

(Tratto da “Nostalgie e ricordi di due comunità'” di Giovanni Scarfo’)

DON SISTO BIGHIANI, PARTIGIANO TRA OSSOLA E VALSESIA

“In ginocchio per pregare, in piedi per lottare”. Era la leggendaria parola d’ordine lanciata fra le valli dell’Ossola e della Valsesia da don Sisto Bighiani, ventiquattro anni, in quei seicento giorni di Salò che segnarono con l’occupazione tedesca e il feroce governo dell’ultimo fascismo, la storia del Paese. Un messaggio a chi lottava per la libertà che lasciò un segno profondo.

Don Sisto Bighiani era un prete di montagna, un uomo tenace e schivo, come la pietra di Ornavasso, il paese natio, nella piana ossolana, terra dei Walser, il popolo che occupò e civilizzò le Alpi. Sacerdote dal 28 maggio 1944, fu anche un partigiano. Di quelli veri, non di quelli dell’“ultima ora” o di quelli “finti” che circolano, nello scadimento della memoria, purtroppo un po’ dappertutto.

È il solo caso che si sappia nella Resistenza italiana di un ministro di Dio divenuto Commissario politico di una brigata combattente.

Proprio il giorno del suo ingresso nella Chiesa ufficiale, dopo il periodo di seminario trascorso a Novara, catechista nella Parrocchia della Santa Maria della Bicocca, fu testimone attonito e smarrito dell’assalto della Brigata Nera alla bettola dello zio Carlo dove avrebbe dovuto esserci un pranzo ufficiale, alla distruzione del locale e all’uccisione di due commensali. Fu un attacco diretto anche alla sua persona: da Novara, con l’aiuto dei ragazzi dell’oratorio e della Caritas era riuscito a far scivolare nei mesi precedenti sino ad Ornavasso nelle mani di Edoardo Rossi, il capo partigiano caduto alla vigilia della Liberazione, munizioni ed armi. Don Sisto Bighiani doveva pagare il conto di questa impresa. La razzia squadristica fu il prezzo salato.

Finito il massacro, il giovane sacerdote decise di prendere la via della montagna. Una scelta sofferta e ragionata a lungo. Raggiunse sui monti di Ornavasso, a Cortevecchio, il gruppo “Patrioti d’Italia” che sarebbe diventato mesi dopo la Brigata e poi la Divisione “Valtoce”, quella degli “azzurri” di Alfredo Di Dio “Marco”, di Eugenio Cefis, di Aristide Marchetti “Aris”. Ci rimase sino alla caduta della Repubblica dell’Ossola alla fine di ottobre, per poi cambiare zona, andare in Valsesia fra gli uomini di “Cino” Moscatelli e “Ciro” Gastone, le brigate “Garibaldi” di segno prevalentemente comunista. Questo non fu un ostacolo. Moscatelli da tempo era alla ricerca di un sacerdote che volesse fare il cappellano militare. Quando si presentò don Sisto, ci fu un momento di sconcerto. “Parlava – scrisse “Ciro”, il comandante, nelle sue memorie – e noi eravamo come paralizzati. Pensavamo che quel giovanotto con a tracolla il mitra volesse fare il prete ma ci accorgemmo che desiderava combattere, fare il partigiano vero”.

Don Sisto fece tutte e due. Il prete e il combattente. Non si è mai saputo bene la ragione del suo trasferimento dagli “azzurri” ai “rossi”, si sostenne, con qualche ragione, che alla base ci fossero stati screzi con il comandante Di Dio per un certo “settarismo”, una visione non completamente ciellenistica della “Valtoce” rispetto ai gruppi di matrice diversa, a cominciare dalle “Garibaldi” che, peraltro, avevano lasciato aperte le porte a tutti coloro che volessero farne parte.

In Valsesia don Sisto fu sacerdote zelante, aiutò con la sua parola ed il suo esempio i valligiani caduti in una povertà estrema, confortò i feriti, pianse i caduti con i loro familiari, si mosse da una formazione all’altra con Messe da campo, trattò – cosa delicata – scambi di prigionieri. Arrestato nel febbraio del ’45 dai fascisti, fu liberato dopo aver dimostrato che proprio in quei giorni con un altro religioso, padre Russo dei Padri Bianchi di Gattinara, stava portando a termine le trattative per liberare cinquantadue partigiani in cambio dell’asso dell’aviazione repubblichina Marino Marini, comandante del campo di Lonate Pozzolo.

Don Sisto, per tutti questi meriti, fu indicato come Commissario Politico della LXXXII Brigata Osella al fianco di Mario Vinzio “Pesgu”, uno dei comandanti più popolari della Valsesia. A chi aveva mostrato perplessità per quella decisione (mai s’era vista una cosa simile) il commissario “Cino Moscatelli” spiegò con semplicità che fra la missione del sacerdozio e quella del Commissario partigiano non c’erano assolutamente delle differenze. Al contrario: come il sacerdote formava le anime, ne curava la crescita in nome di valori assoluti così faceva il Commissario che educava i combattenti, spiegava loro la ragione (che spesso ignoravano) della lotta al nazifascismo, li aiutava a comprendere le ragioni più profonde della loro presenza in montagna, li accompagnava lungo il sentiero della democrazia.

Se c’è una conferma al valore educativo di questo uomo, all’apparenza insignificante, che pregò sempre “che il Signore mi aiuti a non dover mai usare il mitra per uccidere i miei simili”, alla sua altissima “cifra” partigiana, la si può trovare in due foto storiche che fanno parte della galleria insostituibile delle immagini resistenziali. Due foto che “spiegano” l’unitarietà della lotta antifascista, del desiderio di voltare pagina e camminare avanti per ricostruire il Paese. Sono state scattate in piazza del Duomo a Milano. È il 28 aprile 1945. La prima mostra don Sisto sulla camionetta del Comando Generale delle Divisioni “Garibaldi” mentre fa il suo ingresso nel cuore della città “medaglia d’oro” colma di folla. È stato un grandissimo onore. Con don Sisto, commissario politico della LXXXII Osella, a sinistra in alto, in divisa partigiana, c’è il gotha valsesiano e il vertice del CVL. Il commissario politico del Raggruppamento Divisioni “Garibaldi” Valsesia, Cusio, Verbano, Ossola, “Cino” Moscatelli, il vice comandante del Corpo Volontari della Libertà Luigi Longo, il commissario politico-capo delle “Garibaldi” Pietro Secchia, il comandante del Triumvirato Insurrezionale di Milano Alessandro Vaia, il comandante del III GAP Giovanni Pesce “Visone”, la responsabile dei servizi di collegamento e telefonici della Valsesia Rosa Comoli “Maruska”. Nella seconda, don Sisto dopo gli interventi di Moscatelli, Pertini, mentre prende la parola davanti alla folla che riempiva piazza Duomo per rilanciare il suo messaggio di pace e di speranza.

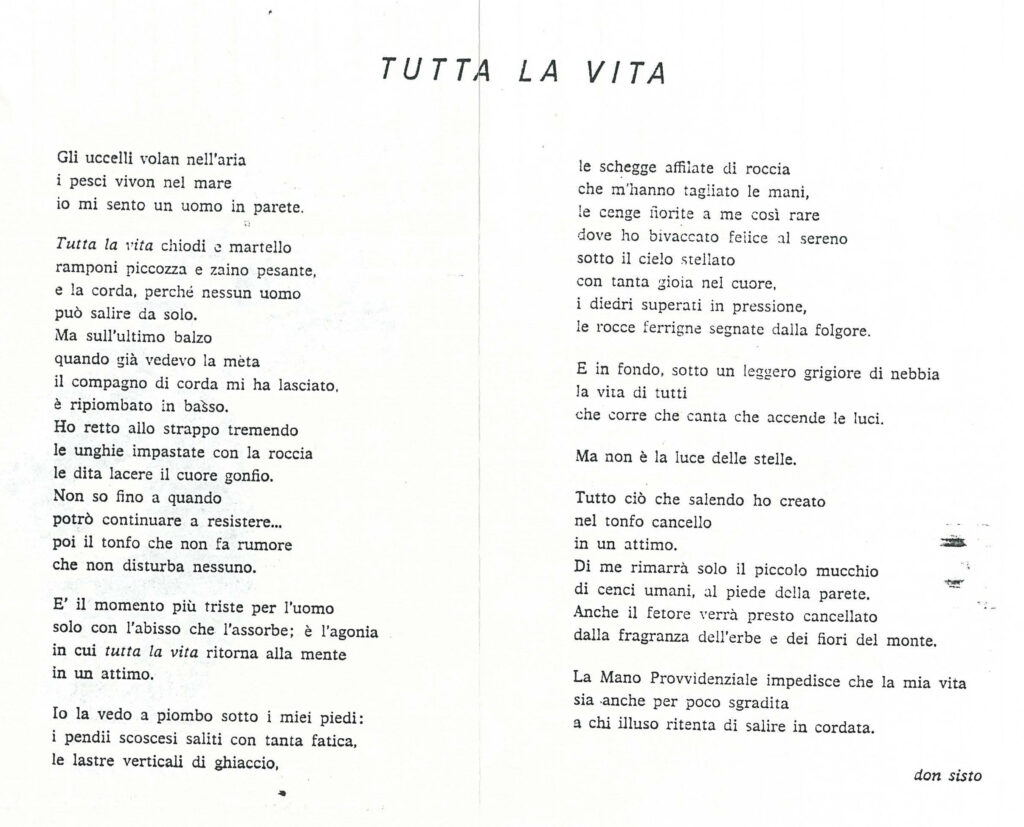

La storia di questo sacerdote non si era chiusa quel giorno. Rientrato a Ornavasso, era stato chiamato dal vescovo cappuccino di Novara Leone Ossola, vicino alla Resistenza, e nominato parroco di uno sperduto paese della Valle Anzasca, Macugnaga. Sperduto e povero in canna. La chiesa era in pessime condizioni, come le altre, disseminate fra Pecetto, Borca e Iselle. Avevano necessità di interventi e don Sisto nelle vesti di muratore coi pochi mezzi a disposizione, un po’ ricavati facendo la guida sul Rosa (era un gran alpinista) e il portatore (lo sherpa himalayano), un po’, ma pochi, ricevuti dai parrocchiani, sistemò quello che poteva.

Mucugnaga viveva di pascoli, e un po’ di turismo. Troppo poco per guardare con fiducia al futuro. Don Sisto lo avvertì con lucidità e gran senso pratico, pensò soprattutto ai giovani senza uno sbocco. Fece il miracolo frutto di un’idea geniale. Pensò alla Scuola Alberghiera nella Baita dei Congressi che costruì con la collaborazione di qualche generoso donatore e con il suo impegno personale. La Scuola ebbe successo, da quei banchi uscirono cuochi, camerieri, maitre d’albergo che presero la via del mondo, dalla vicina Svizzera, all’Inghilterra, alla Germania, agli Stati Uniti.

Di pari passo coltivò le anime. Non mancò mai alla sua missione, percorrendo la valle a portare la sua parola. Amato e rispettato sino alla morte, giunta improvvisa il 30 ottobre 1979, a cinquantanove anni, nel pieno del suo impegno. Era sceso il mattino ad Ornavasso a salutare alcuni parenti e degli ammalati. Una giornata faticosa. Nel tardo pomeriggio aveva ripreso la sua vettura per tornare a casa ma a metà strada, a Ponte Grande, finì in una buca dei “lavori in corso”: inutili i soccorsi. Nel punto dove la vita si era spezzata oggi c’è una targa ricordo. A Macugnaga il Comune gli ha dedicato una via. Al cimitero della Chiesa Vecchia accanto al tiglio secolare, la tomba. Semplice, in terra, coperta sempre di fiori. La foto col bel volto. Grande prete dell’Italia liberata.

(Franco Giannantoni, 21/09/2012)

Per approfondimenti: “Tutta la vita di un uomo che ci ha lasciato troppo presto” di Tiziano Jacchini, edizioni Scenari, febbraio 2020